2024年から世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーというビジョンを掲げるパナソニック オートモーティブシステムズ。新しいビジョンに込めた想いとこれからの展望について、社長の永易 正吏がご説明します。 乗り物だけでなく社会全体の「ここちよさ」を創造していく決意を自身の言葉で伝えます。

100年に一度の変革期に

求められるビジョン

新しいビジョンが生まれた背景について教えてください。

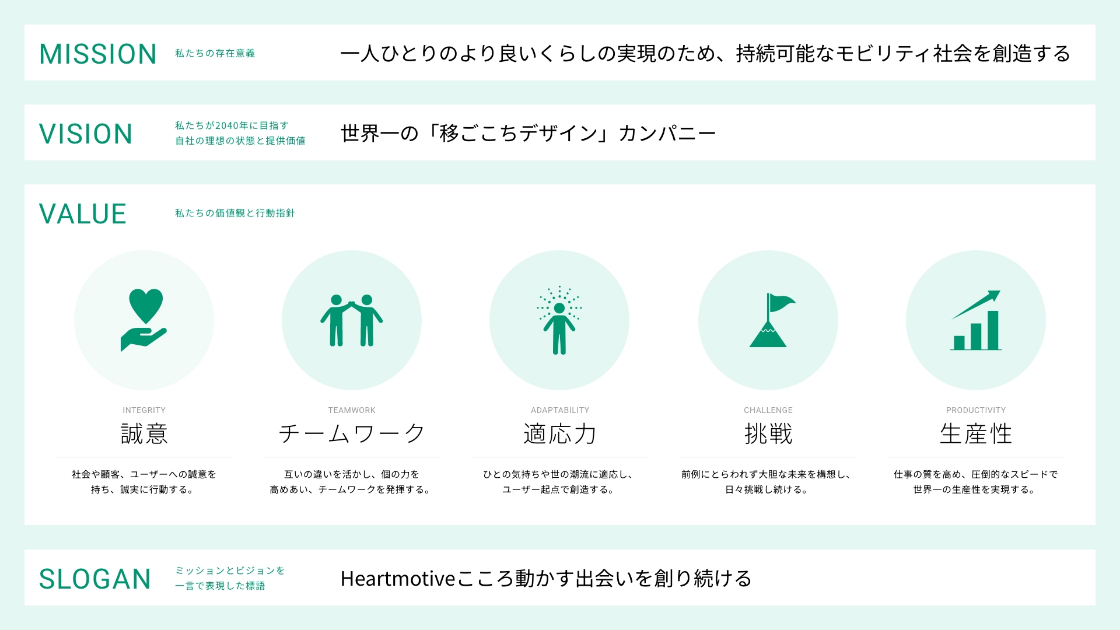

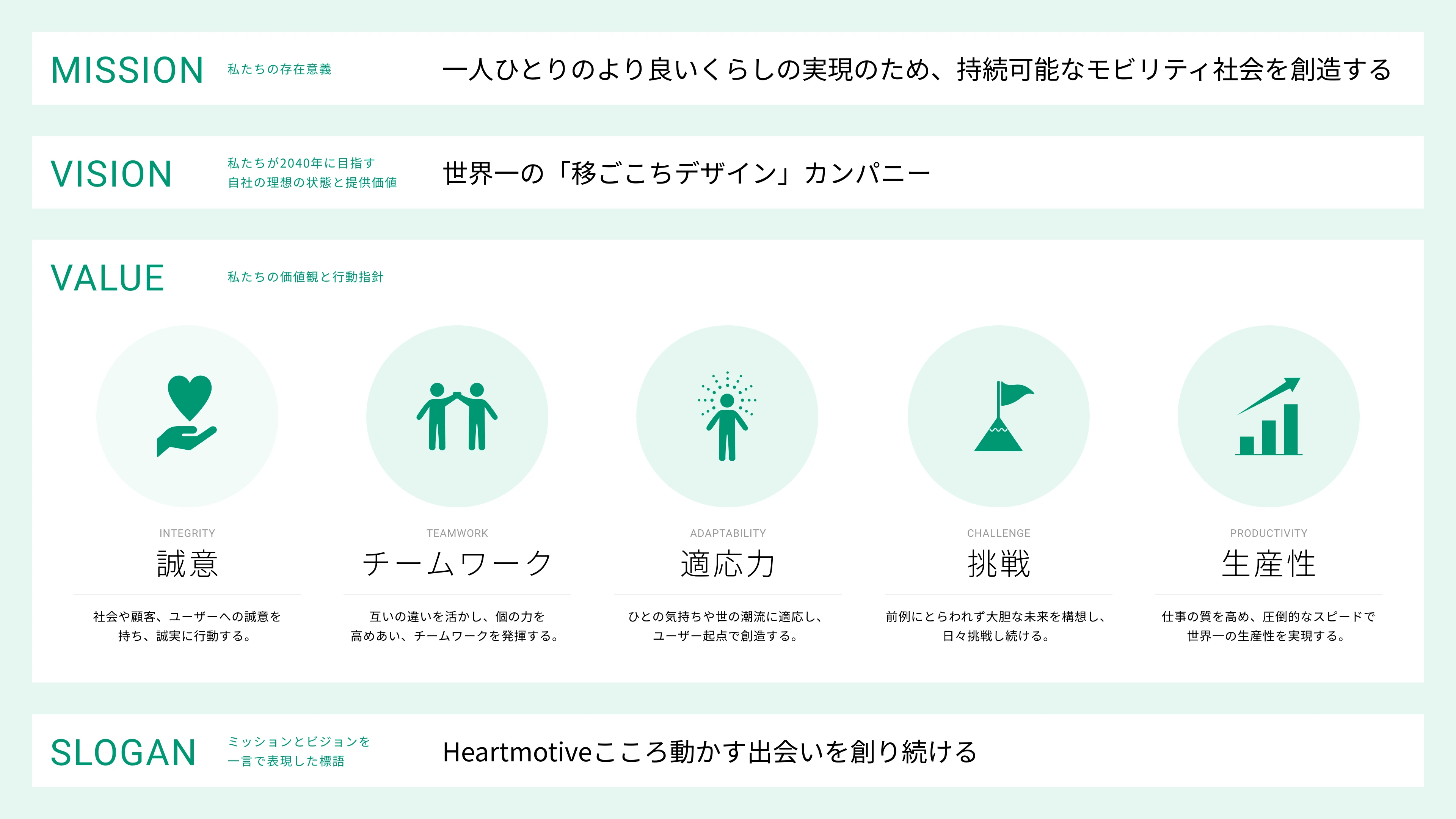

2022年に事業会社として発足した際にミッションとして明確化したのは、「一人ひとりのより良いくらしの実現のため、持続可能なモビリティ社会を創造する」ということでした。

100年に一度とも言われる変革期の自動車業界。排出ガスに伴う環境問題への対応、都市部の渋滞解消、交通事故撲滅、安全な移動空間の確保などモビリティの成すべきことは多岐にわたります。新たに確固たるビジョンを設定し、大変革の中でも着実にミッションを実現したいと考えました。

それが、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーですね。

ミッションを実現していくために、より明快に言語化された提供価値について検討しました。役員たちで幾度となく議論し、最終的に世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーになる、というビジョンに決定しました。

「移ごこちデザイン」という言葉には、あらゆる移動を「ここち」よくする、そのために創造性を持って人に寄り添い「デザイン」していく、という意志を込めています。

人のここちよさは、こころに寄り添うからこそ生まれます。私たちの最大の強みである、人に寄り添う姿勢があるからこそ、「移ごこち」という価値を提供できると考えています。

ソフトウェアがモビリティを変革していく時代

技術的にはどういった変革が進んでいるのでしょうか。

やはりSDV※1化がポイントです。経産省が2024年に策定したモビリティDX戦略でも、SDVが変革を推進する重要な領域として定義されています。ソフトウェアを起点としたクルマの開発が進んでいくだろうと想定しています。同時に、国際的な競争も加速するでしょう。

SDVが実現するのはまず開発のスピードアップです。ハードとソフトを分離することにより、スマートフォンのように常に最新機能にアップデートされた状態を保てます。さらに自動運転と組み合わされて新しいクルマの価値が提供されるでしょう。クルマから提供されるデータを使って、新しいビジネスも生まれるでしょう。

- ※1 Software Defined Vehicleの略。ソフトウェアによって自動車の機能がアップデートされることを前提に設計・開発された車。

ハードウェアとソフトウェアの分離について少し詳しく教えていただければ。

走行性能や安全性を担保するハードウェア、それがモビリティを下支えする部分だとすれば、その上部で自由に様々な価値を提供するのがソフトウェアなのだと考えます。ひと・くらしに寄り添ってきた知見を車載分野に活用し、人中心の視点で移動時間をさらに快適、安心・安全に変えていきたい。

また発想を転換し、移動していないときもモビリティである、という提唱もしていこうと考えています。結局クルマは走行時間より駐車時間のほうが長いので、車内の空間価値、体験価値をいかに提供できるか。所有ではなくシェアするということも含めて、クルマの使い方の新しい提案をしていきたいですね。

グローバルな視野と

モチベーション改革

Apolloとのパートナーシップには、どんなシナジーを期待しますか。

モビリティの課題解決には、グローバルな視野も欠かせません。世界的な資産運用会社であるApollo※2と、2024年に戦略的パートナーシップを結ぶ機会に恵まれ、世界一を目指す強力なサポートが得られたと考えています。

ソフトウェア開発に必要な資金面でのリソース拡充や、これまで世界的Tier1企業に投資してきた知見を得られることもメリットですが、重要なのは社員の内面の変革だと思います。

世界一への道程で必要なのは、自分たちがコンフォートゾーンに留まっていないか常に自問自答することと、機敏かつ力強い経営で意識を外に向けていくことでしょう。新しいエネルギーとモチベーションの改革に向けた重要なピースの一つが、Apolloとのパートナーシップなのです。

- ※2 ニューヨークを本拠とする大手投資ファンド アポロ・グローバル・マネジメント https://www.apollo.com/japan

ユーザー視点で、

未来をキャンバスに描く

では、「移ごこちデザイン」の未来についてお聞かせください。

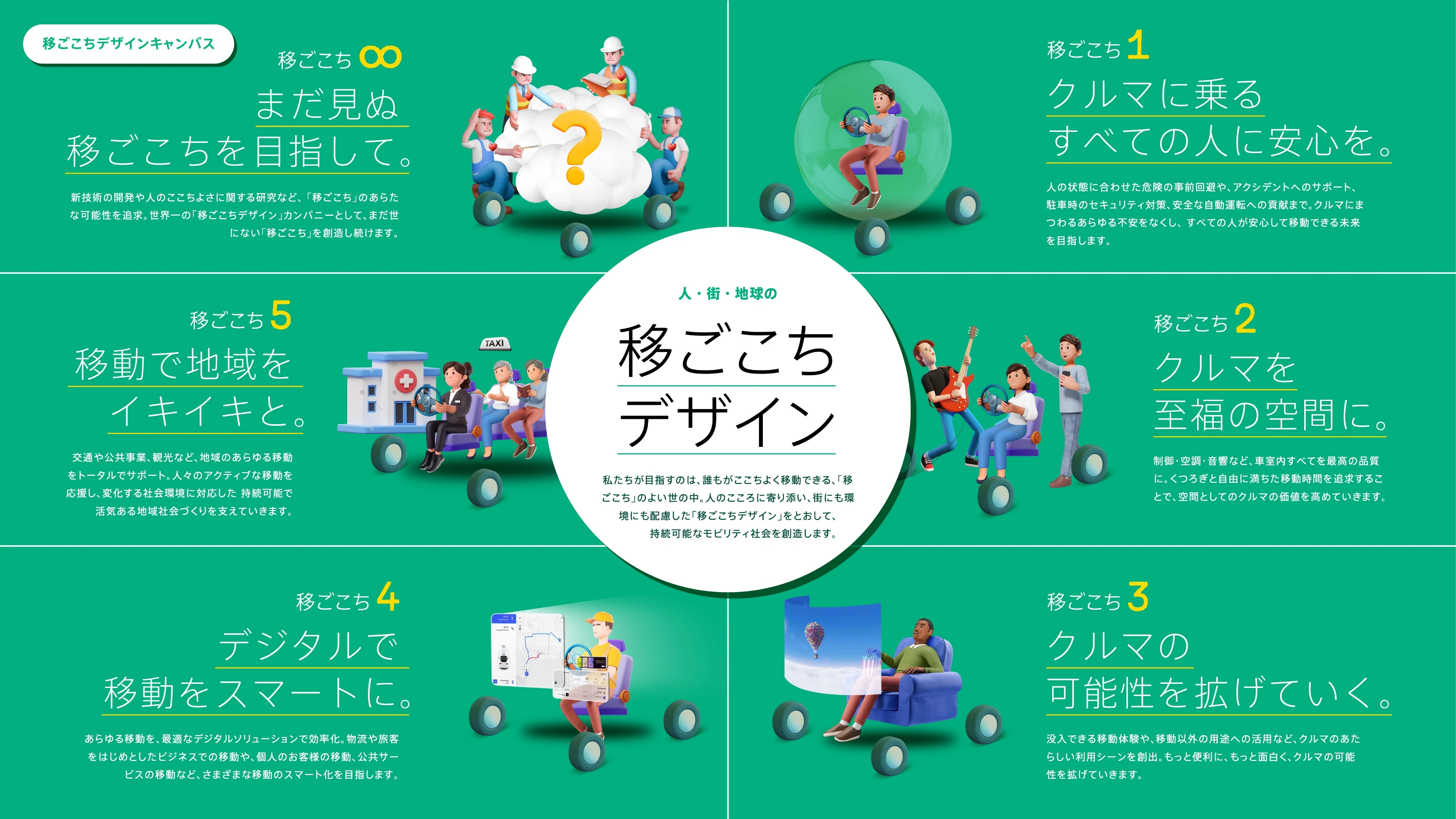

Vision実現に向けた「移ごこちデザイン」キャンバスを作成しました。「移ごこち」を「安心安全」「快適」「クルマの可能性拡張」「デジタル化」「地域社会」といった切り口でそれぞれ発展させ、そこからさらに、まだ他にない「移ごこち」の創造を目指します。

何よりも大切なのはユーザー視点です。私たちはB2B企業ですが、その先には必ず生身のユーザーがいるわけでB2B2Cの発想が必要です。今後はどれだけパーソナライズした技術を提供できるかが問われます。

乗る人にとって何が快適で何が不安なのかは千差万別。一人ひとりの違いに着目する発想をすべての技術に反映させていきます。

企業としての強みはどういった部分だとお考えですか。

くらしに根ざす事業を展開してきた知見・ノウハウの蓄積と総合力が強みだと思います。例えば、2024年に発表した「WELL

Cabin」※3では、こころを動かす移動体験として、快適な車室空間を実現。多くのAV機器を生み出してきた技術力を注ぎ込み、まるでリビングがそのまま移動するような体験をお届けします。

またカメラや電子ミラー、ヘッドアップディスプレイなど様々な車載デバイスにも精密な画像処理技術、センサー技術、プロジェクターの技術などが存分に反映されており、そこは技術的な優位点ではないかと思います。

- ※3 55型大画面透過型有機EL(OLED)ディスプレイ、3Dハイレゾリューション対応スピーカー、シート内蔵サウンドエキサイター、アロマディフューザーなどのハードを搭載した車室空間を提供。インバウンド富裕層の送迎や、ビジネスエグゼクティブの第二のオフィスを想定。

「移ごこちデザイン」で

持続可能なモビリティを

企業の社会的な役割として、何を目指しますか。

社会課題の解決には様々な組織や技術の連携が必要で、その協調領域を私たちが担いたい。持続可能なモビリティのイネーブラー(enabler=成功を可能にする人・後援者)になれる企業だと自負しています。室蘭市におけるMaaS※4で、自治体と連携して住民サービスを向上させる取り組みなどはその一例です。タクシー運用やごみ収集の効率化で、地方自治体の課題をモビリティで解消していきます。

私たちには、長年にわたり人が直接触れる機器を開発してきた技術的ノウハウとソフトウェア開発能力があります。また人材も正直・実直を貫き、互いにリスペクトし合う企業風土があります。幅広いジャンルの横連携を可能にする独自のポジションを活かして、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーというビジョンを実現していきます。最終的にはどのクルマにも私たちの技術が活かされ、すべての人に寄り添うことが夢ですね。

- ※4 Mobility as a Service の略。さまざまな移動手段を情報通信技術によって効率的に活用し、「移動」を一つのサービスとして最適化する考え方のこと。

※ 記事内容は公開当時のものです

永易 正吏

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社

代表取締役

社長執行役員、チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)